基礎知識

2022.06.13

近年の産業界で加速しているのが、業務効率改善や製造業のDXといった潮流です。

その背景には、少子高齢化による労働力不足の解消、生産品質の向上、省人化によるコスト削減、技術継承といった課題があります。

今回は、その突破口として注目が集まる協働ロボットについて解説します。

協働ロボットとは、人と共に作業することを前提としたロボットです。従来型産業用ロボットの進化形として登場しました。

従来型の産業用ロボットは、大量・単純作業を単独で行います。人の安全確保のため、周囲を柵で取り囲まなければならないのが、協働ロボットとの大きな違いです。大型で、設置に広いスペースを要します。

一方、接触検知などの機能を有し、安全を確保した上で人と共同作業をできるのが協働ロボットです。人が得意な繊細で複雑な作業も、ハンドやフィンガーの工夫次第で実現することができます。比較的小型・軽量 で、柵の設置が不要であることから省スペース化できるのが利点です。

| 協働ロボット | 産業用ロボット | |||

|---|---|---|---|---|

| パワー/スピード | 可搬重量が小さく動作が遅い | 可搬重量が大きく動作が速い | ||

| 設置しやすさ | 小型でどこでも設置可能 | 大型で安全柵が必要 | ||

| 柔軟性 | 移動しやすく周辺機器への柔軟な対応ができ多品種向き | 一度設置すると移動が難しく同品種・大量生産向き | ||

| プログラミングのしやすさ | ダイレクトティーチング・アプリでの簡易プログラミング | プログラミングができるエンジニアが必要 | ||

協働ロボットは、コンパクトな設計で元の製造ラインをそのまま利用できることが多く、これまで人が行っていた作業を分担することで、生産効率の向上や作業負担の軽減が見込めます。また、協働ロボットの導入にはある程度の専門知識が必要ではあるものの、高度なプログラミング知識が不要であり、生産量の変動に対してその場での柔軟な対応が可能です。

協働ロボットの普及が進む契機となったのが、規制緩和です。80W以上の産業用ロボットを使用する際に安全柵の設置を定めた「労働安全衛生規則 第150条4」が、2013年に緩和。現在では、ISOによる産業用ロボットの規格に準じた場合などに、柵を設置せず人との協働が可能となりました。

その背景には、制御技術の向上で、より信頼性の高いロボットの動作を実現できたことがあります。ロボット・カメラ・センサーなどの連携作業の負担軽減や操作性の向上も、普及を後押しした要因です。

さらに、コロナ禍で非接触型の生産体制構築が求められ、協働ロボットへの関心と期待が一層高まっていきました。

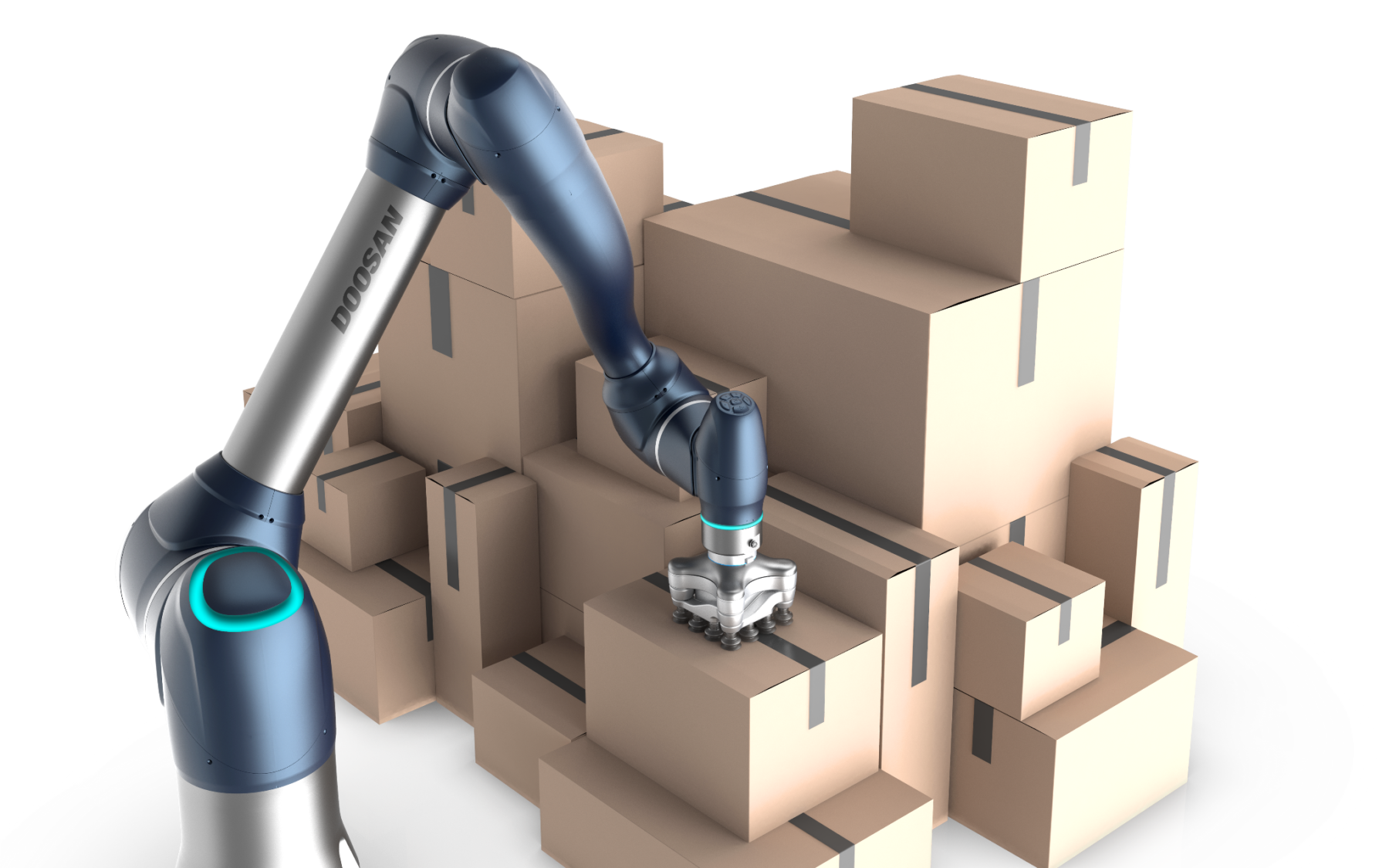

世界中で導入されているDoosan Robotics(ドゥーサンロボティクス)製協働ロボット(以下Doosan Collaborative Robots)の活用事例をもとに、協働ロボットのメリットと課題についてご説明します。

Doosan Collaborative Robotsには、次のような活用事例があります。

● 研究開発における定型作業の自動化のほか、IoT機器やクラウドサービスを活用しながら、データの整理・保存・共有も行い、実験の効率化を促進。

● ギフトセットの箱詰め作業を省人化。サイズや容量、品種の違いに対応し、仕切り入れも自動化。

● ライン作業でのネジ締め・組み立て・研磨・溶接・検査などを自動化。

● 最大可搬重量25kgのモデルを有し、15キロ以上の荷物を省スペースでパレタイジング。

● 飲食業における揚げ物などの調理補助や接客サービスで活躍。

● 駅構内の消毒・除菌作業を自動化。

自動車をはじめ、電子機器、食品、サービスといった幅広い分野で導入されています。

Doosan Collaborative Robots の製品情報は以下リンクからご確認いただけます。

・Doosan Collaborative Robots の特長

・Doosan Collaborative Robots の製品ラインアップ

・Doosan Collaborative Robots のアクセサリ

事例を踏まえ、協働ロボット導入におけるメリットや課題を整理しましょう。

1.労働力不足や作業負担を軽減

業務の自動化で労働力不足を補うほか、重労働・危険を伴う作業を代替し、職場環境の改善にも寄与します。

2.品質保持と技術の継承

人的ミスを防ぎ、一定の質を保った作業が可能です。熟練技術を必要とする業務の自動化もできます。

3.コストの削減

初期導入コストがかかるものの、協働ロボットは労働時間に縛られることなく稼働できるため、長期的に見て人件費の削減に貢献します。人は空いた時間で、単純作業ではないより複雑な業務に従事できます。

4.三品産業でも活用可能

技術革新によって適用範囲が拡大し、柔らかくて強度が低めの製品を多品種で扱う三品産業(食品・化粧品・医療品 )での活用も進んでいます。

1.協働ロボットを活用できる人材の確保

協働ロボットのメリットの1つに、ユーザー自身でプログラムを変更できるという魅力があります。新商品発売に伴う品種の切替や急な生産数量の変更などがあった際にプログラムの変更が必要になります。しかし、実際に現場で協働ロボットの力を最大限引き出すためには、ロボットに動作を教えるティーチングや、周辺機器との連携に必要な知識と技術を有した人材が求められます。

最近では、プログラミングに関する専門知識がなくても、ロボットを直接動かして教示できるダイレクトティーチング機能を備えた協働ロボットが増えてきました。簡単なティーチングであれば、経験が浅くても直感的に扱うことができますが、細かい調整や周辺機器との連携を希望される場合は、やはり知識や技術を持った人材が必須となります。

2.不具合時が発生したときの対策

協働ロボットに不具合が起こった場合を想定し、問い合わせやサポートの体制、代替機が手に入るかといった安定的な稼働を支える保守運用体制を整備しておくことが必要になります。不具合が起こらないよう定期的なメンテナンスも大切です。故障してから慌てるのではなく、普段からの点検やメンテナンスで小さな異常を発見したり、予防保全・予知保全のシステムを導入することを検討しても良いかもしれません。

協働ロボットをスムーズに導入するには、現状における作業工程の課題や改善点の洗い出しが欠かせません。ロボットの見学やテストを通じて導入イメージを具体化し、自社の生産工程や要件に合うかを見極めましょう。

海外メーカーが続々と参入し、協働ロボットが多様化する中、サポート体制も十分に検討した上で導入することが重要です。

Doosan Collaborative Robotsは、初心者でも使いやすいUIと高い安全性を有し、人とロボットの真の共存を目指す協働ロボットです。現場でロボットを有効活用するための実戦トレーニングのほか、不具合発生時も迅速に対応する各種アフターサポートをご提供しております。

工場の自動化・省人化などでお悩みの方は、ぜひ弊社へご相談ください。

基礎知識

2022.06.13

協働ロボットとは? 活用事例とともに徹底…

近年の産業界で加速しているのが、業務効率改善や製造業のDXといった潮流です。 その背景には、少子高齢化による労働力不足の解消、生産品質の向上、省人化によるコスト削減、技術継承といった課題があります。…

セミナーレポート

2023.12.07

子ども向けプログラミング・ロボット操作体…

2023年11月16日(木)にグランドオープンを迎えた羽田イノベーションシティ。そのオープニングイベントと共催で、大田区発の産業交流空間「PiO PARK」でも11月18日(土)・19日(日)に「HA…

展示会情報

2023.12.07

【動画レポート】2023国際ロボット展(…

住友商事マシネックス株式会社は、2023年11月29日(水)から12月1日(金)まで、東京ビッグサイトにて開催された「2023国際ロボット展(iREX2023)」に出展いたしました。当社ブースでは、D…

展示会情報

2023.10.25

国際スマート農業EXPO(AGRINEX…

住友商事マシネックス株式会社は、2023年10月11日(水)から13日(金)まで、東京ビッグサイトにて開催された「国際スマート農業EXPO(AGRINEXT TOKYO)」に株式会社ラポーザ様と共同出…